|

不过,早先的结论近乎的相似,有些已经成为共识,被一致认为始祖鸟是最早会飞行的原始鸟类,口中有牙齿,有骨质的尾巴,而且尾部还长着羽毛,同时还可能主要生活在树林中,以在树上生活为主,可以作为鸟类的早期祖先类型。可有谁能知道,2005年12月2日来自世界权威学术刊物《科学》一个惊人的消息再次在全球传开,那就是至今保存最完整的一枚始祖鸟化石又被发现,应该是第10件了。第一作者是德国有名的鸟类学家迈•杰兰德博士,而第二作者就是化石的拥有者美国的保•布克哈德博士,文章发表的当日,这件稀世的鸟类标本就在美国怀俄明州的一家私人博物馆收藏展出。化石的来龙去脉似乎很难说清楚,现在的拥有者保•布克哈德是美国的一位兽医博士,由于从小就十分酷爱化石,于是在很小的时候就开始外出采集,专业的化石知识也有所积累,野外发掘资金来源于家中的化妆品公司。随着化石的种类数量增多,于是在1995年6月建成了现在的展厅面积为1500平方米的怀俄明州恐龙中心。这件标本也是在索伦霍芬不知名的地方发现,最后传入他手,索性化石没有被破坏,而且还得到高度的重视和保护。

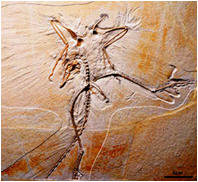

图3:精美完整的第10件始祖鸟

的板状保存状态。

图4:这就是保存完好的始祖鸟

头骨部分。

图5:头骨的眶前孔内部

的结构清晰可见。

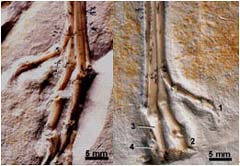

图6:始祖鸟第一跖骨和

第二趾节的形态。

图7:足部的骨骼形态特写。

图8:有可能始祖鸟

就是这个模样。

第10件始祖鸟化石的出现,不仅对以前始祖鸟标本由于保存残缺而造成固有认识的进一步补充,而且还显现出很多新的特征。从科学意义上讲,在某些方面甚至是对先前认识的修正,那么,新的始祖鸟标本到底-出怎样的早期鸟类信息呢?

概括而言,这件标本保存的状态近乎完整,骨骼部分几乎没有丝毫损坏,而且还留有头部骨骼、前翼以及尾部羽毛的印痕,说明羽毛在那时的确出现了。从骨骼的形态和组合特点反映出新的始祖鸟更加接近恐爪龙类,进一步验证并支持了“鸟类的恐龙起源假说”。具体而言,新的始祖鸟头骨相比其他几件保存是最好的,整个头顶和右侧的颌骨全部暴露出来,完整的眶前孔打开,和兽脚类恐龙的上颌孔应是同源结构。其次,乌喙骨的形态特别接近于弛龙,而且乌喙骨和肩胛骨还没有发育融合在一起。特别有意义的是这件标本的后腿部位的骨骼保存形态,将进一步增添了始祖鸟有益的信息。位于胫跗骨和跗跖骨之间的距骨位置不断上升,十分靠近胫跗骨,在现生鸟类是已经消失的,第一脚趾着生的第一跖骨位置靠前并附着在第二跖骨的侧面,以及第一趾骨还未扭转(即形态上与其他三趾对握姿势),直接说明了始祖鸟还不具有第一趾与其他三趾对握的功能,而对握姿态是栖树鸟类所必须的,否则是无法抓握树枝,只能在地面行走,却不能在树上对握栖息。而早期发现的标本却没有保存这些形态特征,难怪研究人员推测始祖鸟应该是在树上跳跃或滑翔进行生活的。此外,第二列脚趾靠近上端的第一趾节关节头极度膨大以及趾节过度伸长也是这件标本的特点,表明始祖鸟是善于在地面奔跑,而且依靠第二脚趾来抓地获得力量的,恐爪龙不也具备这些行为习性吗?新的分析更加说明了始祖鸟与恐爪龙间关系比较接近,而与鸟类行为相差很远。

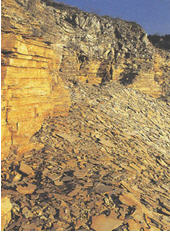

图9:始祖鸟发掘地点。

图10:野外发掘现场的

石灰岩薄片岩层。

图11:第二件始祖鸟

标本。

图12:早些时候最完整的始祖鸟——

第三件标本。

新的标本也使鸟类的分类位置发生了变化,诞生了新的学术观点,提出了鸟类起源和演化的“多元”理论。过去一直认为鸟类是由恐龙里的一支直接演化而来,进而发展成今天庞大而复杂的鸟类家族。通过这件标本的分析得出,始祖鸟仅是恐龙向鸟类演化的一个分支,而另外一支可能与在中国发现的孔子鸟有比较密切的关系。由此看来,事关始祖鸟的事件还很多,第10件始祖鸟标本的发现与研究,使我们人类除了对始祖鸟本身的认识更加深刻外,更深远的意义将是以全新的眼光来看待鸟类的演化问题。

< 1 > < 2 >

|